di Enzo Gambin, direttore Aipo

e Luca Peruzzetto, agronomo

Negli ultimi mesi, le condizioni climatiche hanno presentato caratteristiche insolite che possono aver favorito la sopravvivenza di colonie fungine patogene, specialmente nei microambienti più umidi delle chiome degli alberi.

Sintomatologia e manifestazioni anomale 2025

Negli oliveti osservati si rileva la comparsa di ingiallimenti fogliari, in alcuni casi concentrati sugli apici vegetativi. Si ipotizza che tale fenomeno possa essere influenzato da specifiche condizioni ambientali o da squilibri fisiologici della pianta, come carenze nutrizionali, che potrebbero aver reso i tessuti più suscettibili a infezioni fungine.

Negli oliveti osservati si rileva la comparsa di ingiallimenti fogliari, in alcuni casi concentrati sugli apici vegetativi. Si ipotizza che tale fenomeno possa essere influenzato da specifiche condizioni ambientali o da squilibri fisiologici della pianta, come carenze nutrizionali, che potrebbero aver reso i tessuti più suscettibili a infezioni fungine.

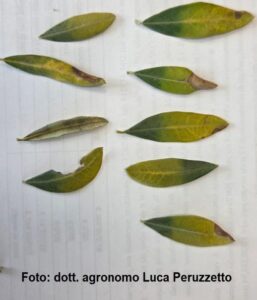

Dall’analisi visiva delle foglie emergono i seguenti sintomi:

1. Ingiallimenti diffusi o localizzati, indicativi di stress fisiologico potenzialmente associato a deficit nutrizionali (es. carenza di azoto, potassio o ferro), a squilibri idrici o a infezioni fungine che compromettono la funzionalità fogliare.

2. Imbrunimenti secchi delle foglie, spesso localizzati alle estremità o ai margini, riconducibili a necrosi dovute a squilibri idrici, fitotossicità, stress osmotico da eccesso di sali o attacchi patogeni.

3. Lesioni irregolari con bordi sfumati, caratteristiche di infezioni fungine in fase attiva, con possibile presenza di margini clorotici che indicano la reazione della pianta all’infezione.

4. Scolorimento grigio-verdastro della pagina superiore, potenzialmente attribuibile alla presenza di micelio fungino nelle fasi iniziali dell’infezione o a una riduzione dell’attività fotosintetica per effetto di stress abiotici o attacchi parassitari.

5. Arricciamenti o erosioni della lamina fogliare, che potrebbero suggerire danni causati da insetti fitofagi (es. tignola dell’olivo, tripidi o acari), ma anche alterazioni fisiologiche dovute a squilibri idrici o ormonali.

6. Patina grigio-nerastra sulla pagina inferiore delle foglie, dall’aspetto sabbioso, con piccoli puntini neri aggregati a formare una copertura polverosa. Questo sintomo è caratteristico della Piombatura dell’olivo (Pseudocercospora cladosporioides) ed è dovuto alla produzione di conidi e conidiofori fungini.

La diffusione di queste strutture riproduttive può compromettere la fotosintesi e favorire la caduta prematura delle foglie, con conseguenze negative sulla produttività della pianta.

Dall’analisi visiva delle foglie emergono sintomi coerenti con la presenza di Piombatura dell’olivo (Pseudocercospora cladosporioides), anche se vi è la necessità di ulteriori test di laboratorio per una conferma definitiva.

Diagnosi differenziale

La Piombatura dell’olivo si distingue da altre fitopatie per la caratteristica formazione di una patina grigio-nerastra sulla pagina inferiore delle foglie, causata dalla produzione di conidi e conidio fori, che sono strutture di riproduzione asessuata del fungo Pseudocercospora cladosporioides, responsabile della malattia.

La Piombatura dell’olivo si distingue da altre fitopatie per la caratteristica formazione di una patina grigio-nerastra sulla pagina inferiore delle foglie, causata dalla produzione di conidi e conidio fori, che sono strutture di riproduzione asessuata del fungo Pseudocercospora cladosporioides, responsabile della malattia.

I conidi, che presentano generalmente un colore grigio o grigio-nero, si aggregano in una copertura polverosa, conferendo alle foglie un aspetto sabbioso. Questa patina rappresenta un chiaro segno di infezione in corso, particolarmente rilevante per identificare la malattia.

La dispersione dei conidi nell’ambiente, favorita dalle condizioni di alta umidità, consente al fungo di propagarsi rapidamente, infettando altre piante e contribuendo alla diffusione della malattia.

A differenza dell’Occhio di pavone (Fusicladium oleagineum), che si manifesta con macchie circolari brunastre e margini ben definiti, la Piombatura presenta una distribuzione più diffusa e una colorazione più uniforme della pagina inferiore e il suo decorso è associato a defogliazioni più estese, con un impatto significativo sulla vitalità della pianta.

Gli attacchi lievi di Fumaggine possono essere confusi con la Piombatura dell’olivo a causa della presenza di una patina scura sulle foglie, comunque, ci sono differenze significative che permettono di distinguerle. La Fumaggine si presenta con una patina nerastra superficiale e polverosa, e, strofinando le foglie, si asporta facilmente. Da considerare che la fumaggine si sviluppa sulla melata prodotta da insetti succhiatori di linfa, come le cocciniglie, pertanto, la presenza di questi insetti è un indicatore chiave dell’infezione da fumaggine.

Le cause

Il fungo Mycocentrospora cladosporioides, causa della Piombatura dell’olivo, è ampiamente distribuito nella maggior parte delle regioni olivicole del mondo, causa la caduta delle foglie e la parziale defogliazione dei rami, che si traduce in una ridotta crescita dei germogli, in una diminuzione dell’allegagione e in una scarsa formazione di boccioli fiorali nell’anno successivo. La Piombatura dell’olivo si manifestano con macchie grigie sulla pagina inferiore delle foglie che sembrano essere ricoperte da polvere nera o una muffa fuligginosa. La pagina superiore delle foglie nei primi stadi della malattia si presenta normale o al massimo leggermente decolorita. Con progredire della malattia, le foglie ingialliscono facendo apparire le foglie clorotiche o sviluppano zone disseccate sulla foglia poste in zona apicale o marginale.

Il fungo Mycocentrospora cladosporioides, causa della Piombatura dell’olivo, è ampiamente distribuito nella maggior parte delle regioni olivicole del mondo, causa la caduta delle foglie e la parziale defogliazione dei rami, che si traduce in una ridotta crescita dei germogli, in una diminuzione dell’allegagione e in una scarsa formazione di boccioli fiorali nell’anno successivo. La Piombatura dell’olivo si manifestano con macchie grigie sulla pagina inferiore delle foglie che sembrano essere ricoperte da polvere nera o una muffa fuligginosa. La pagina superiore delle foglie nei primi stadi della malattia si presenta normale o al massimo leggermente decolorita. Con progredire della malattia, le foglie ingialliscono facendo apparire le foglie clorotiche o sviluppano zone disseccate sulla foglia poste in zona apicale o marginale.

Ad essere per prime interessate dalle infezioni sono le foglie basali dei rametti, quindi quelle più vecchie, per poi portarsi nel corso della stagione sulle foglie apicali.

Possono essere interessate dall’infezione anche i giovani rametti e i piccioli delle foglie, manifestando una sintomatologia che porta alla manifestazione di macchie fuliginose sugli organi colpiti. Pure colpite possono essere sono le olive, la gravità dell’infezione sulle drupe è correlata a un clima mite e umido nei tre mesi precedenti la raccolta.

La Piombatura dell’olivo si trasmette dalle foglie infette alle sane, penetra all’interno delle foglie attraverso gli stomi e le ferite naturali. Se le condizioni climatiche sono favorevoli, il periodo d’incubazione è breve, circa 15 – 20 giorni, poi inizia a produrre i conidi, le strutture di disseminazione, produce anche strutture di conservazione, quali gli sclerozzi. Queste strutture consentono al fungo di sopravvie anche nei momenti difficili e durante l’inverno o può sopravvive in modo saprofitico sulle foglie cadute al suolo.

Prodotti a contrasto della Piombatura dell’olivo

Il contrasto alla Piombatura dell’olivo può essere attuato con l’adozione di diverse sostanze attive, tra queste, i prodotti a base di rame sono i più comunemente utilizzati e registrati. Esistono altre sostanze attive che possono essere impiegate, anche se i prodotti specificamente registrati per l’olivo sono pochi, tra questi abbiamo:

– Prodotti rameici: i sali di rame, quali idrossidi, ossicloruri, solfati e poltiglia bordolese, sono efficaci nel prevenire e controllare le infezioni fungine, consigliati nei mesi di febbraio, aprile, fine agosto e fine settembre-ottobre, periodi in cui si registra un aumento delle infezioni dovuto alla sporulazione da infezioni precedenti.

– Dodina: un fungicida sistemico da utilizzarsi dal mese di aprile.

– Fosfonato di potassio: un fungicida sistemico che agisce stimolando le difese naturali della pianta, dal mese di aprile.

– Strobilurine: una classe di fungicidi utilizzate ampiamente in agricoltura per il controllo di diverse malattie per la loro efficacia e ampio spettro d’azione..

– Triazoli: utilizzati per il controllo di un’ampia gamma di patogeni fungini, utili per la loro efficacia a basse dosi e la persistenza d’azione.

Disciplinari di produzione integrata

Nei disciplinari regionali di produzione integrata per la piombatura dell’olivo, sono indicati i prodotti rameici da utilizzare nei periodi di maggiore rischio d’infezione, come febbraio, marzo e aprile, e successivamente da fine agosto a ottobre. È importante considerare che i trattamenti contro l’Occhio di pavone dell’olivo sono utili anche per la prevenzione della Piombatura, entrambe le malattie possono essere controllate con prodotti a base di rame.